沖縄空手体験記(その7)

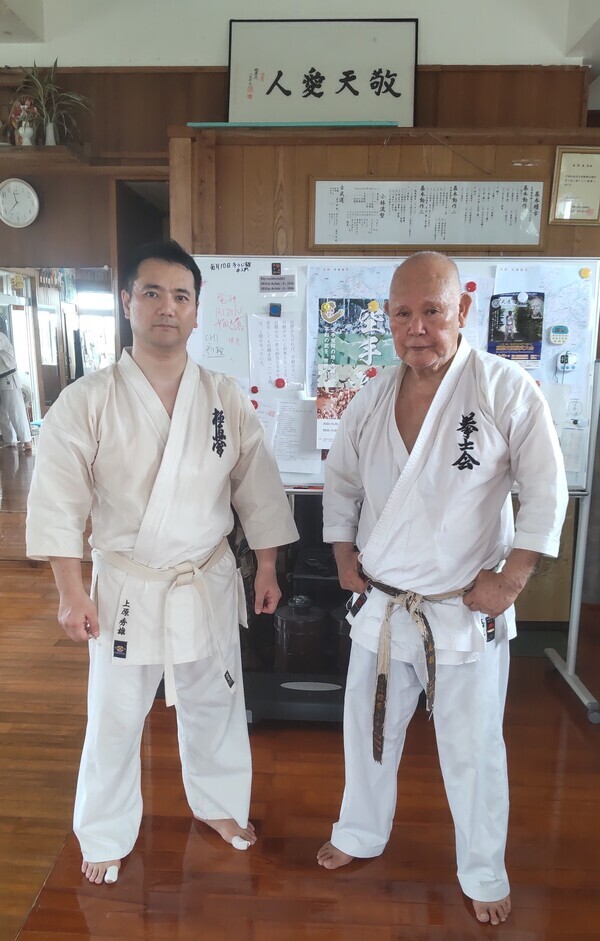

次に訪れたのは沖縄剛柔流空手順道館。金城常雄先生(範士9段)のご指導を受けました。金城先生は海外在住が長く英語が堪能なため外国からも多くの練習生が指導を受けに来ていました。今回は、空手ツーリズムのエージェントに紹介して貰ったこともあり、ほぼマンツーマンに近い形で休憩なく約3時間ご指導いただきました。

また、空手の道場の練習というと、指導者が前に立ち、全員が整列し同じ動きをするというイメージがあるかもしれませんが、こちらの道場は、それぞれが数人で練習し、先生や先輩が個別に指導するというボクシングジムのような稽古スタイルでした。

まず、最初に驚いたのが金城先生は70歳を超えた年齢ながら、技の動きが恐ろしく速いことでした。特に、相手の攻撃を捌いてからの反撃のスピードが尋常ではなく、あっという間に技を入れられてしまいます。特に関節を極めて制するまでが一瞬です。

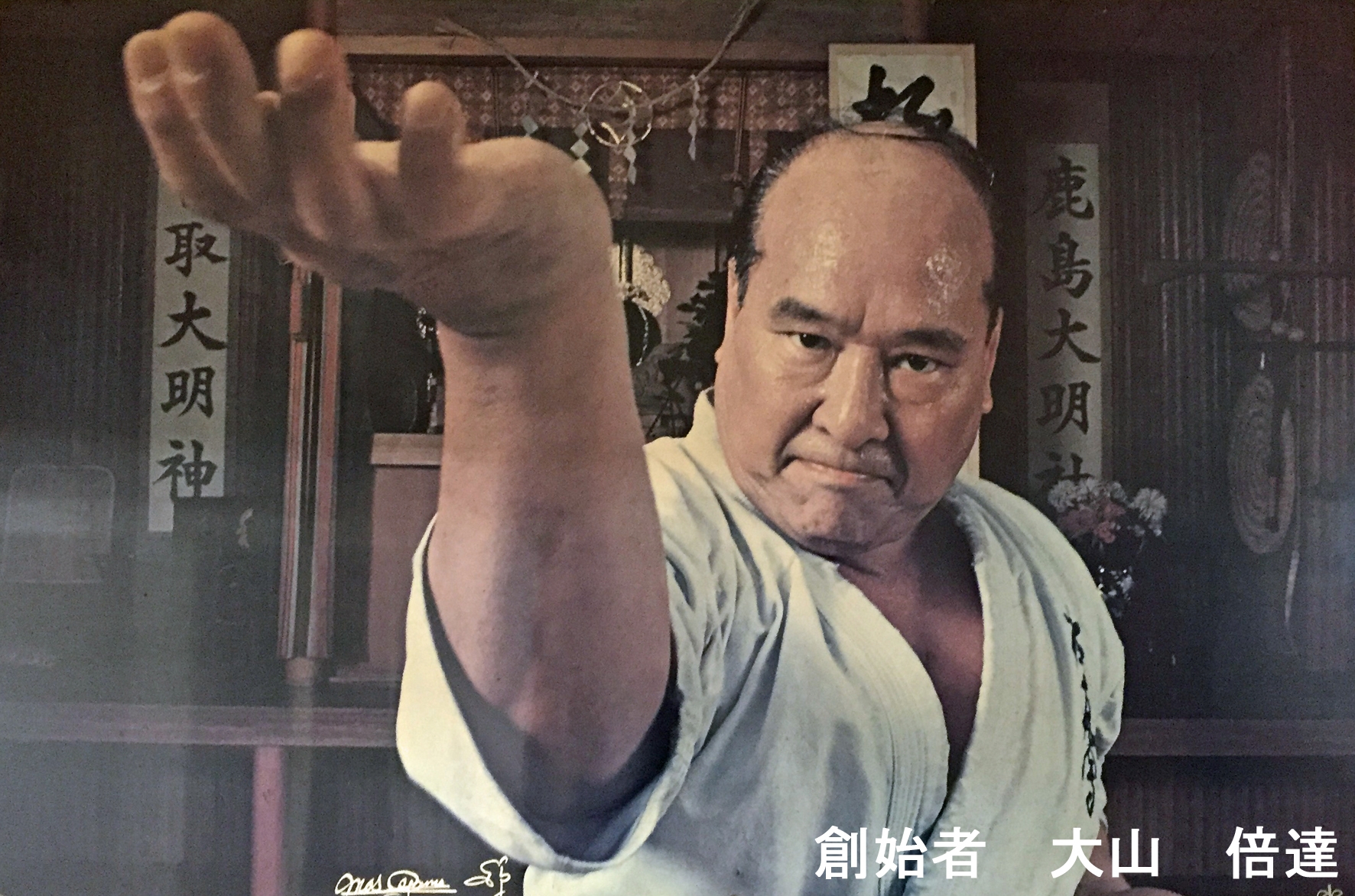

また、剛柔流ということで極真空手と共通する型も多かったため、私の演ずる4種類の型を見て頂き、その後、沖縄剛柔流の型を演じていただき違いを説明していただきました。私の型が書道でいう楷書なら、先生の型は草書でした。

競技用に整えられた型を練習することも十分意味があると思いますが、本来の型の動きを知るということも空手の奥深さを知るという意味で大変有意義なものでした。

なお、同じタイミングでフルコンタクト系の空手の指導者が習いに来ていましたが、その方の道場では型の練習がほとんどないらしく「若いころは組手ばかりで良いが、年を取ると型を知らないとどうしようもなくなる」と嘆いていました。

型の練習の後は巻き藁を使った寸頚(すんけい。数cmの距離から威力ある攻撃を出すこと)の技を見せていただきました。私も似たようなことはできますが、早さというか威力が見ていてわかるほど凄まじく、どういう体の使い方をしているのだろうと驚嘆しました。

稽古後は、食事もご一緒させていただき、これまでの修行や指導についてお話をお伺いしました。話の中で時折発せられる、「私なんてまだまだ未熟者ですから」という先生の言葉に求道者の謙虚さを垣間見ました。この空手に対する姿勢は三村忠司師範からもいつも感じています。一流になればなるほどその道に終わりがないということが見えてくるのでしょう。

その8に続く。